13种常用的电商/零售数据分析模型 | 帆软九数云

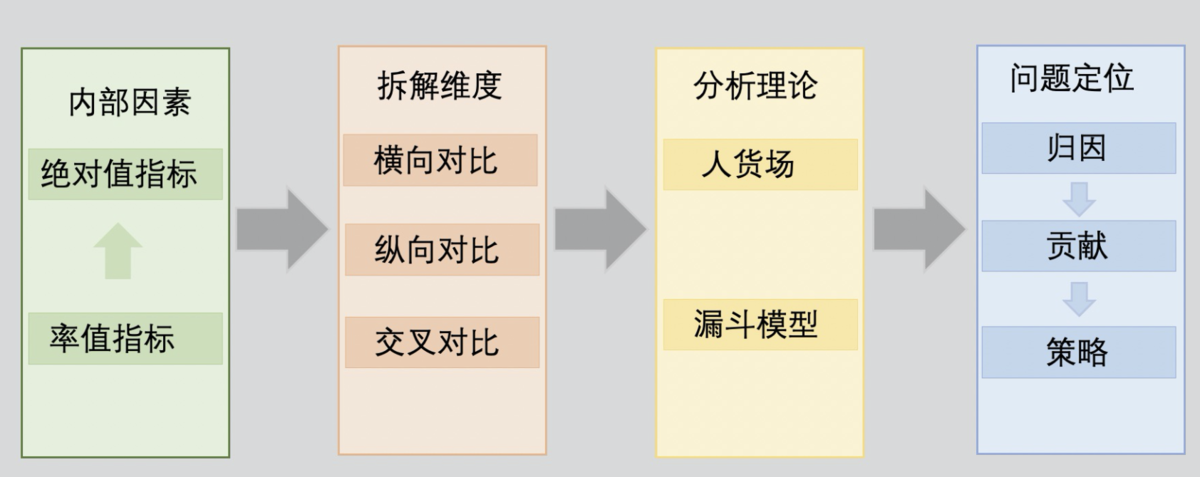

在数据驱动决策的时代,面对海量数据,很多人常常感到无从下手,其实,掌握合适的数据分析模型,我们就可以从杂乱无章的数据中挖掘出有价值的信息。

“人货场”模型是零售与电商数据分析的核心框架,针对“人”(用户)、“货”(商品)、“场”(场景)三大维度,衍生出多类精细化分析模型。今天为大家介绍 13种常用的电商/零售数据分析模型,帮你轻松搞定数据分析!

- 人:留存分析模型、漏斗模型、AARRR模型、RFM模型、复购模型、用户画像模型

- 货:ABC(二八/帕累托)模型、购物篮分析模型、波士顿矩阵、价格带分析模型、KANO 模型

- 场:归因分析模型

- 财务:杜邦分析模型

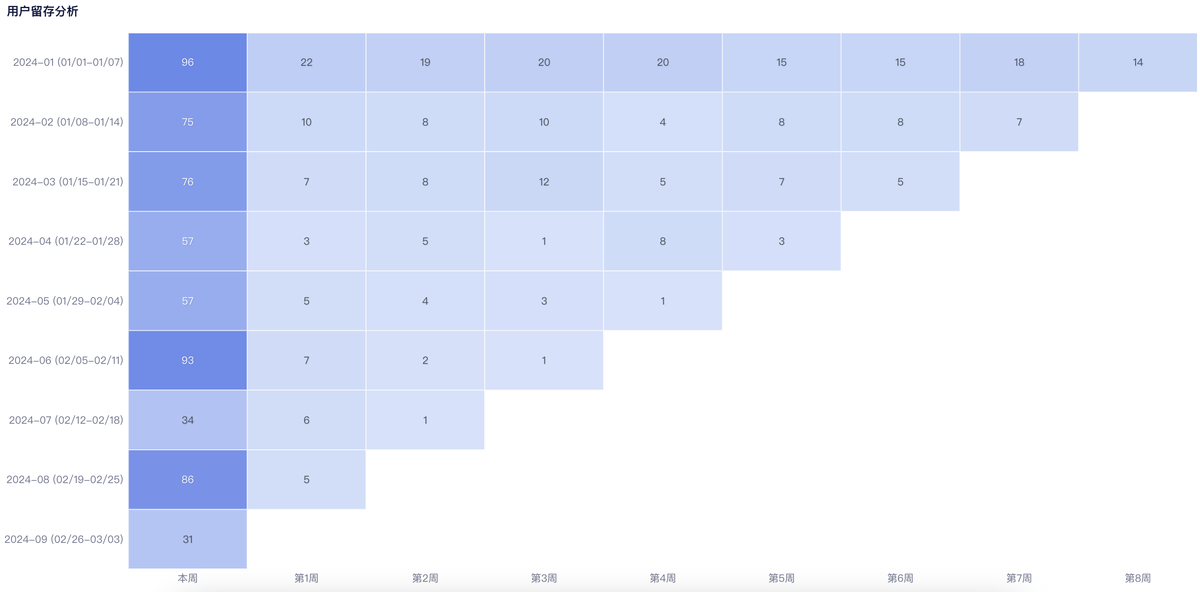

1. 留存分析模型

留存分析模型是用来分析用户参与情况/活跃程度的分析模型,统计有初始行为的用户中, 经过一段时间后仍然存在客户行为(如登录、消费)的比例。这一模型常用于衡量用户对产品或服务的粘性,进而分析用户留存或流失的原因。

核心指标

- 日留存率:当日新增用户中,次日、第 7 日、第 30 日仍活跃的用户占比。

- 周留存率:当周新增用户中,下一周、第 3 周、第 12 周仍活跃的用户占比。

- 月留存率:当月新增用户中,次月、第 3 月、第 12 月仍活跃的用户占比。

应用场景

- 互联网产品:如相关APP,若次日留存率低,可能是新用户引导流程复杂或核心功能未快速触达用户,可简化引导步骤、突出核心价值。

- SaaS 服务:若月留存率下降,可能是产品功能无法满足用户长期需求,需调研用户反馈并迭代功能。

- 电商平台:分析复购留存,如购买后 30 天再次购买的用户占比,若留存低,可通过会员体系、专属优惠等提高复购意愿。

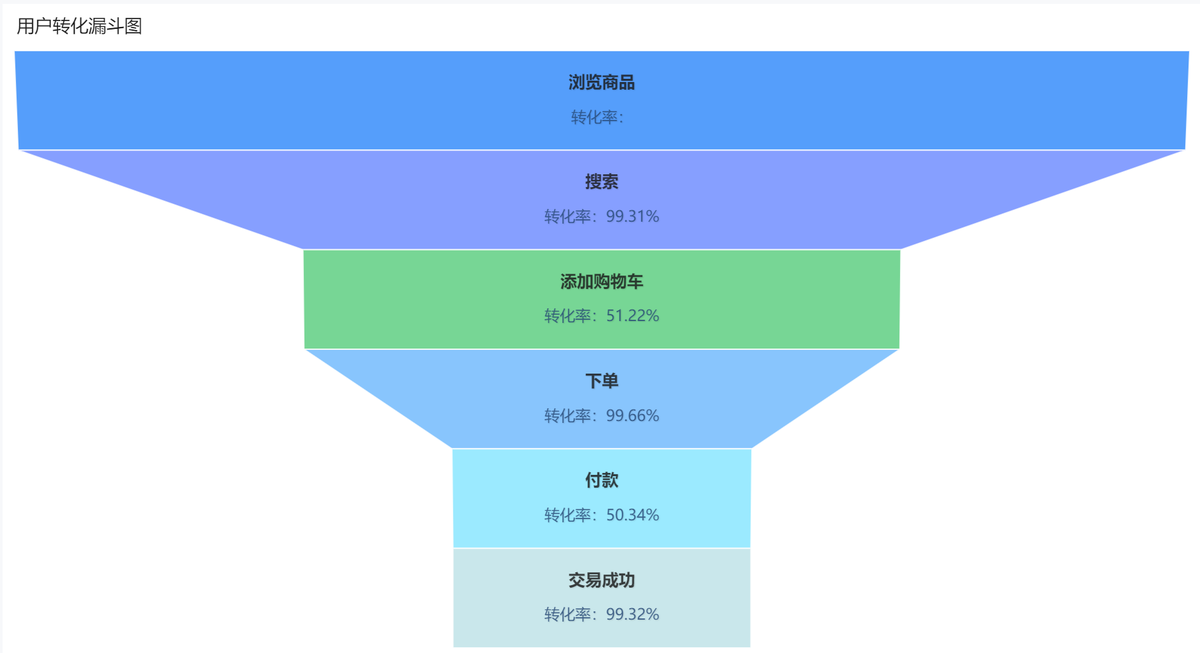

2. 漏斗模型

漏斗模型形象地将用户从初始接触到最终完成目标的过程比作一个漏斗,每个环节都会有用户流失,通过分析各环节的转化率,能找出流失的关键节点。

核心环节:

通常包括认知、兴趣、决策、行动等阶段。以电商购物为例,用户从看到商品广告(认知)、点击查看详情(兴趣)、加入购物车(决策)到完成支付(行动),每个环节都可能有用户离开。

应用价值:

如果发现某个环节转化率极低,比如加入购物车后未支付的用户很多,可能是支付流程繁琐或物流信息不明确等原因,可以采取针对性措施。

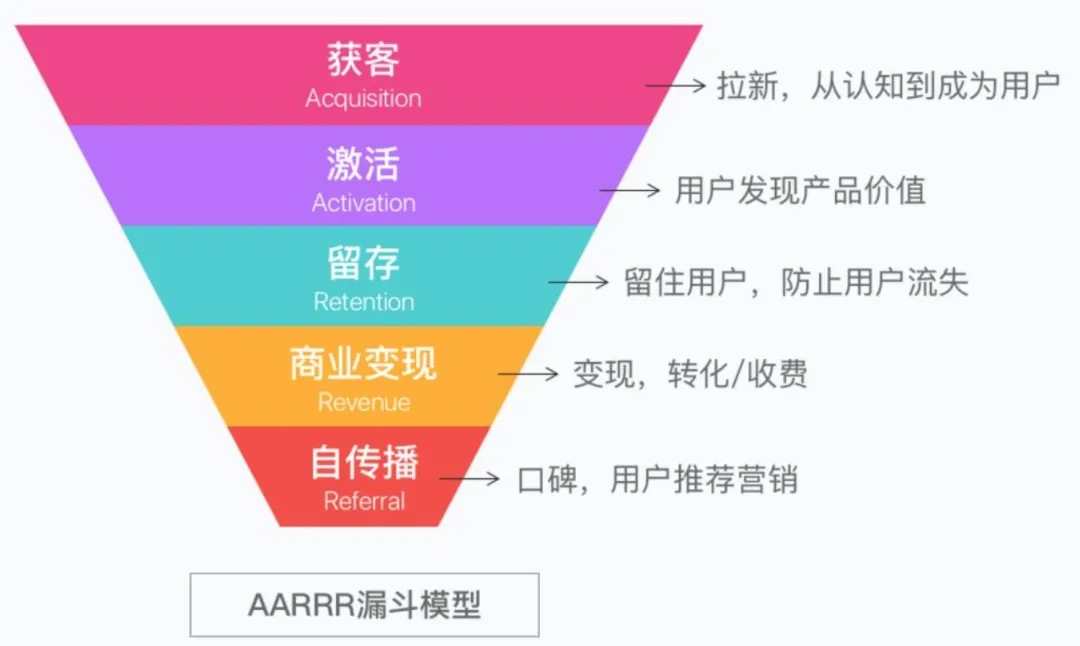

3. AARRR模型

AARRR模型是漏斗模型的一种,本质上是一个用户生命周期模型。关注:

- 用户获取(Acquisition)

- 激活(Activation)

- 留存(Retention)

- 收入(Revenue)

- 自传播(Refer)

这五个方面,描述了用户从了解一个产品或服务到成为忠实用户的整个过程,对应于产品生命周期中的五个阶段。

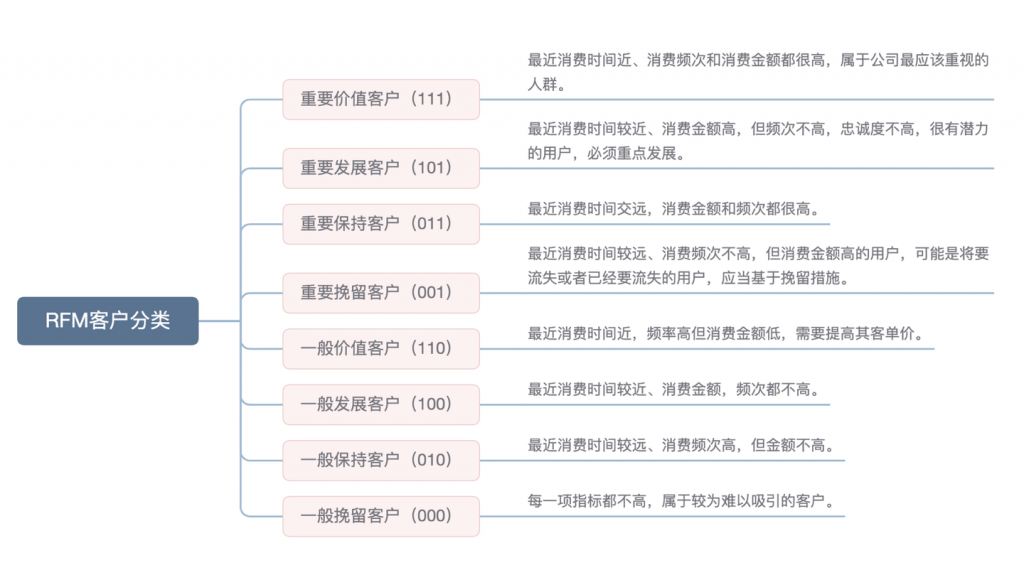

4. RFM 模型

RFM 模型通过三个指标对客户进行分类:最近消费、消费频率、消费金额。

指标含义

- 最近消费(Recency):客户最后一次消费的时间,越近说明客户活跃度可能越高。

- 消费频率(Frequency):一定时间内客户消费的次数,次数越多说明客户忠诚度越高。

- 消费金额(Monetary):客户在一定时间内的消费总额,金额越大说明客户对企业的价值越高。

客户分类:

根据这三个指标的高低组合,可将客户分为高价值客户、忠诚客户、潜在价值客户、流失客户等。

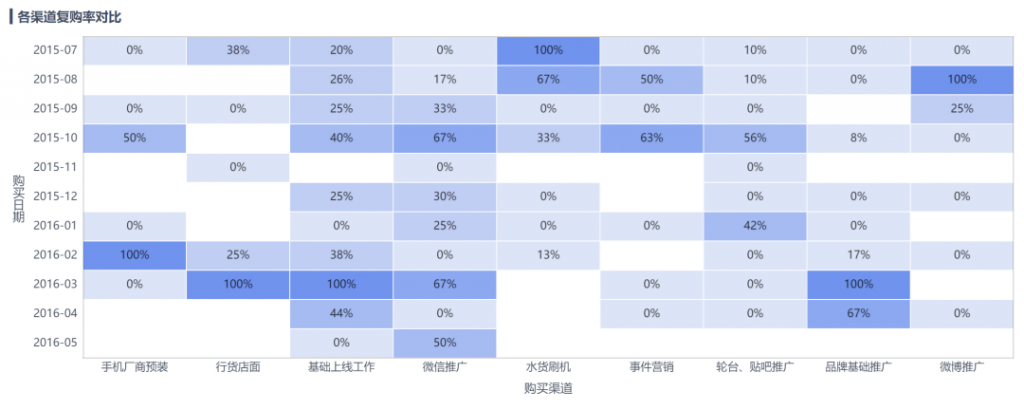

5. 复购模型

复购模型是用于分析和预测用户再次购买行为的工具,核心目标是提升用户忠诚度和企业收入。通常用于会员体系设计、精准营销活动、产品迭代方向等。通过识别高复购用户特征,挖掘低复购用户的流失风险因素,预测用户下次购买概率,针对性推送。核心指标包括:

- 复购率:一定周期内再次购买的用户数 ÷ 总购买用户数

- 平均复购次数:用户在周期内的平均购买次数

- 复购间隔:两次购买的时间差平均值

6. 用户画像分析模型

用户画像分析模型是通过整合用户多维度数据,构建标签化的用户虚拟形象,帮助企业实现精准运营。

核心标签维度

- 基本属性:年龄、性别、地域、学历、职业等

- 行为属性:购买频率、浏览时长、点击偏好、消费时段等

- 偏好属性:喜爱的产品品类、品牌、价格区间、风格等

- 价值属性:客单价、总消费金额、对促销的敏感度等

应用场景:

- 精准营销:根据用户偏好推送个性化广告或优惠券

- 产品优化:针对高价值用户的需求改进产品功能

- 客户分层运营:对不同价值的用户提供差异化的服务

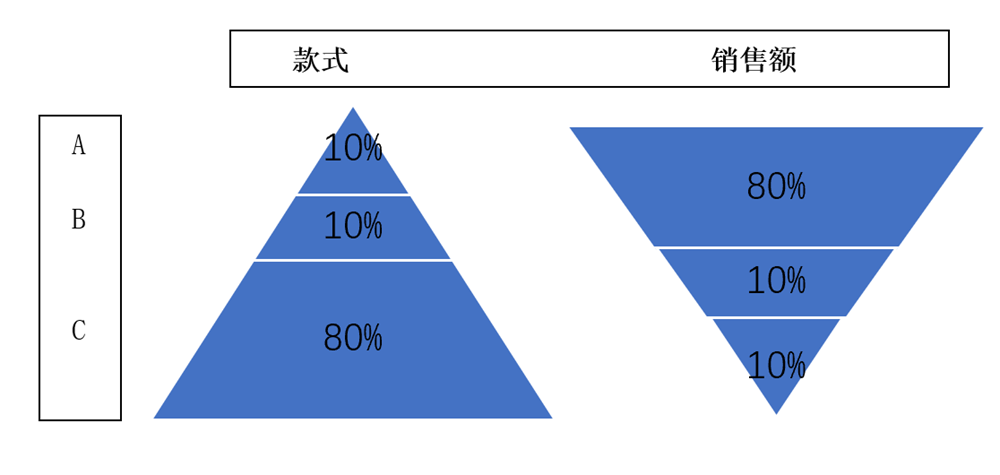

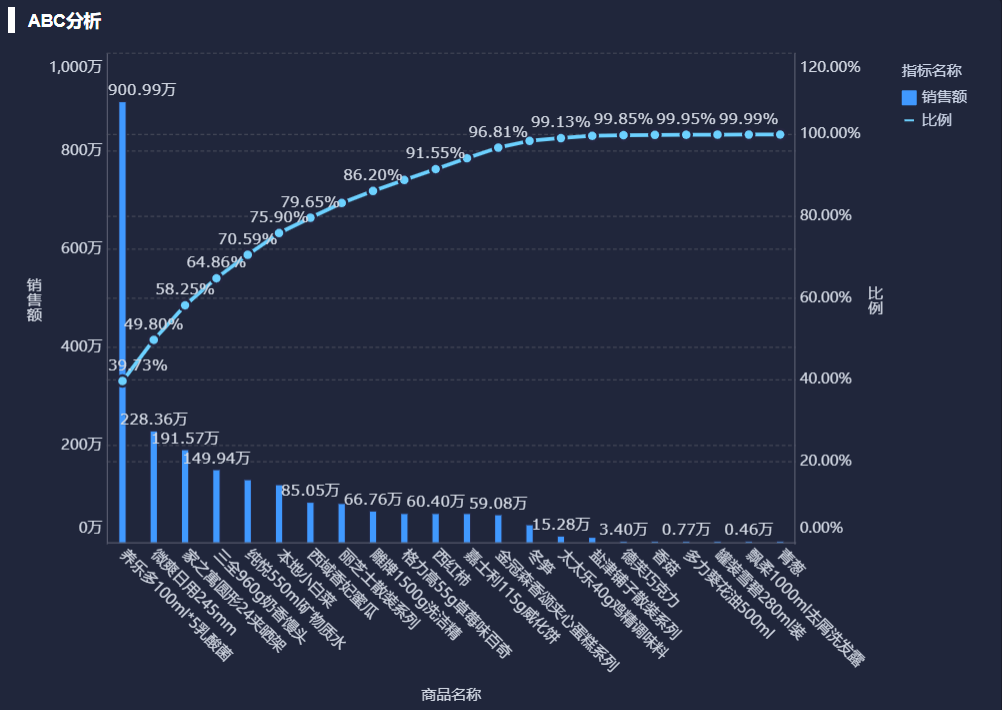

7. ABC 分析模型(帕累托模型)

ABC分析模型基于帕累托法则,它通过数据指标(如销售额、利润、数量等)将研究对象分为 A、B、C 三类,从而实现差异化管理。

分类标准

- A 类:通常占总数的 10%,但贡献了80% 的价值,是核心部分。

- B 类:通常占总数的10% ,贡献了 10% 的价值,是次要部分。

- C 类:通常占总数的80%,仅贡献 10% 的价值,是一般部分。

应用场景

- 在库存管理中,A 类商品是核心商品,应保证充足库存;C 类商品可适当减少库存,降低成本。

- 在客户管理中,A 类客户是高价值客户,需重点服务。

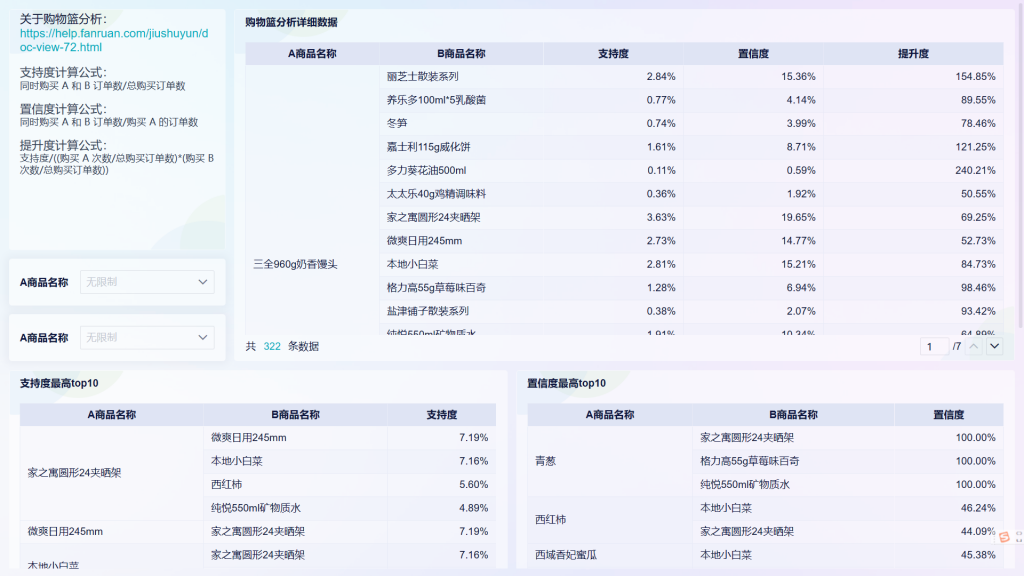

8. 购物篮模型

购物篮模型基于 “啤酒与尿布” 的经典关联规则,分析用户一次购买中不同商品的组合关系,挖掘商品间的关联规律。

核心指标:

- 支持度:某商品组合出现的次数 ÷ 总交易次数

- 置信度:购买 A 后再购买 B 的概率(A→B 的可靠性)

- 提升度:购买 A 后购买 B 的概率 ÷ 单独购买 B 的概率

应用场景:

- 商品陈列:将关联度高的商品放在相邻位置

- 捆绑销售:推出组合套餐

- 促销策略:购买 A 时赠送 B 的优惠券,刺激连带消费

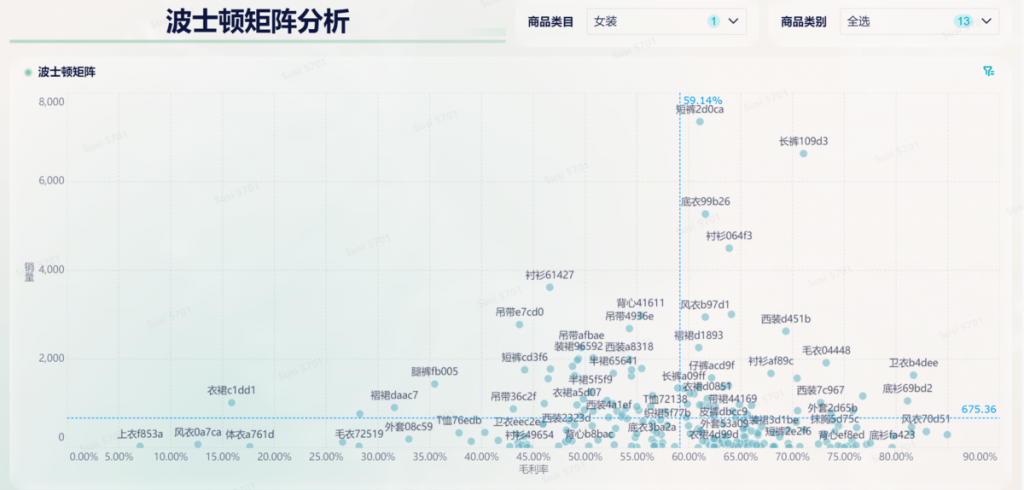

9. 波士顿矩阵模型

波士顿矩阵模型是企业用于产品组合管理的工具,以 “市场增长率” 和 “相对市场份额” 为维度,将产品分为四类,辅助资源分配决策。

- 明星类:高增长 + 高份额

- 问题类:高增长 + 低份额

- 金牛类:低增长 + 高份额

- 瘦狗类:低增长 + 低份额

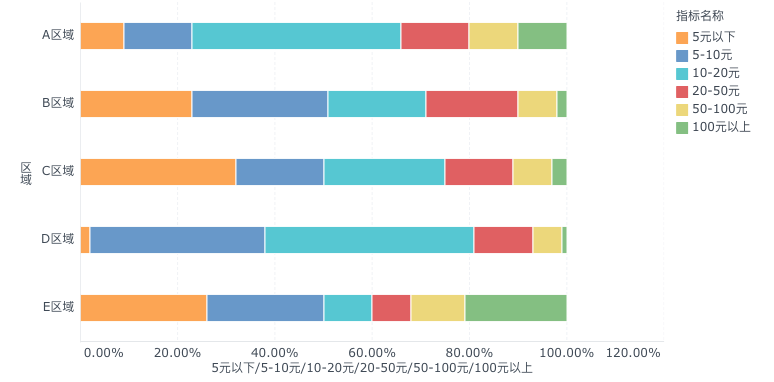

10. 价格带分析模型

价格带分析模型通过梳理某类商品的价格区间分布,了解市场价格结构和用户消费偏好,辅助企业制定定价策略和商品组合。

- 价格带:某类商品的最低价格到最高价格的区间

- 价格点:用户最常购买的价格位置

- 价格段分布:不同价格区间的商品数量、销量、销售额占比

通过识别市场主流价格带,企业能定位自身产品在价格带中的位置,并结合用户画像,判断目标客群的价格敏感度。应用场景有:

- 新品定价:根据目标市场的价格带确定合理定价

- 商品结构优化:补充价格带中的空缺

- 促销定价:在用户敏感价格点设置折扣,提升转化率

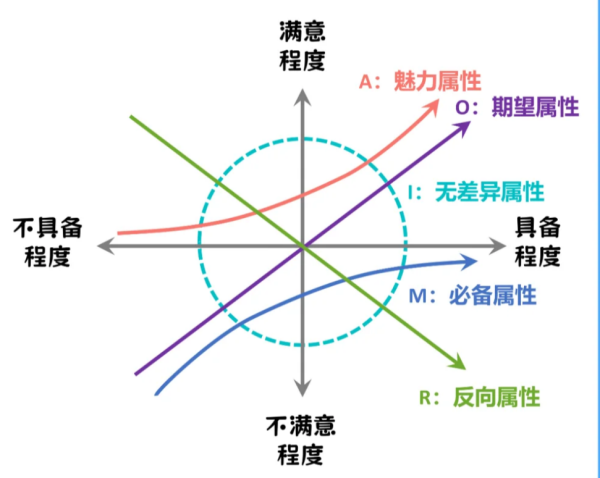

11. KANO 模型

KANO 模型通过对需求满意度、具备度的二维分析,将需求划分为必备型、期望型、兴奋型、无差异型、反向型五类,分别以英文字母M、O、A、I、R表示。

- 基本型需求:用户认为必须有的功能,若未满足,用户会非常不满意;满足后,用户满意度不会大幅提升。比如手机的通话功能。

- 期望型需求:用户明确期望的功能,满足程度越高,用户满意度越高。如手机的拍照像素。

- 兴奋型需求:用户未预期的功能,满足后会让用户惊喜,大幅提升满意度;不满足也不会降低满意度。如手机的快充功能。

- 无差异需求:无论是否满足,对用户满意度影响不大的功能。

- 反向型需求:满足后反而会降低用户满意度的功能。

产品应用:

优先满足基本型需求,重点提升期望型需求,适当增加兴奋型需求,减少无差异和反向型需求,使产品更符合用户望。

12. 归因分析模型

与“人”“货”都不一样,卖场的特征大多难以量化,需要用标签解决,比如:

- 实体店开在哪里(商业街?写字楼?CBD?老街区?郊外大型小区?)

- 实体店定位(旗舰店、品牌店、普通店、社区小店)

- 实体店装修水平(豪华、普通、简约)

这些都不是数字可以直接描述的。有一些可以用数字描述,比如店铺面积、开店时间,但是还是处理成标签,使用起来更方便,比如处理成:大店、小店;新店、老店。

归因分析模型的核心是建立因果关系链,即确定哪些因素对目标结果(如销售额、转化率)产生了显著影响,通过计算每个触点对最终转化的贡献度,从而明确各渠道、各环节的价值。

常见归因模型:

- 首次触点归因:将转化功劳全部归于用户首次接触的渠道,适合品牌推广初期

- 末次触点归因:将功劳归于用户转化前最后接触的渠道,适合直接促进购买的场景

- 线性归因:平均分配功劳给用户接触过的所有渠道,适合多渠道协同作用的情况

- 时间衰减归因:距离转化时间越近的触点,分得的功劳越多。

具体应用:

- 如果发现某个渠道在归因中贡献较大,企业可增加对该渠道的投入;

- 对于贡献小的渠道,分析原因并优化或调整。

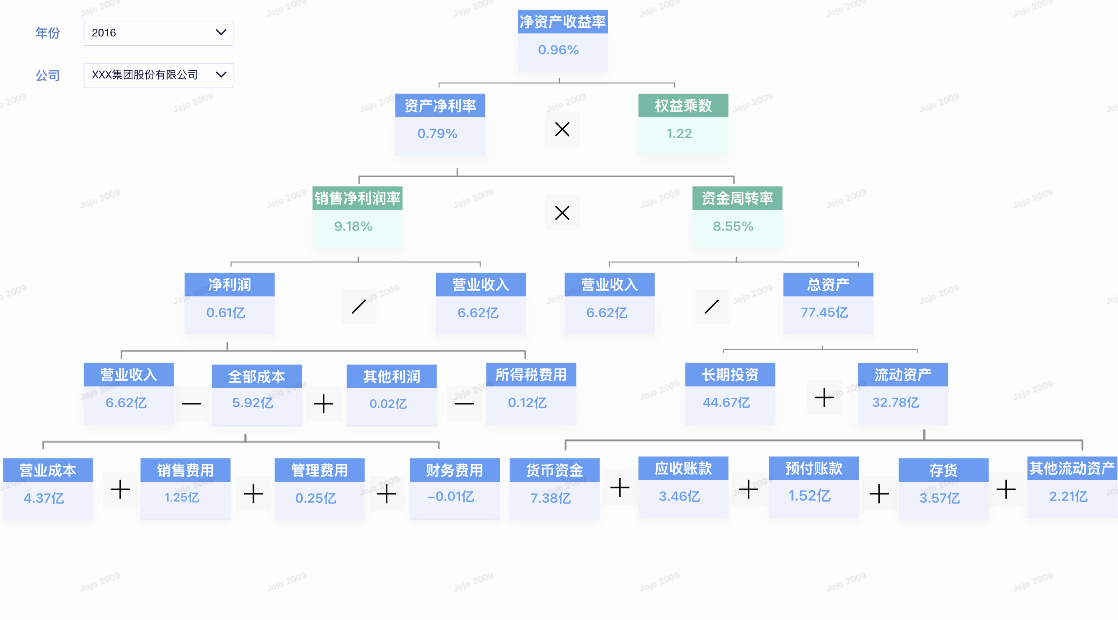

13. 杜邦分析模型

杜邦分析模型是一种用于分析企业盈利能力和股东权益回报水平的财务分析模型,它将净资产收益率(ROE)分解为多个财务比率的乘积。

- 净资产收益率 = 销售净利率 × 资产周转率 × 权益乘数

- 销售净利率 = 净利润 ÷ 销售收入

- 资产周转率 = 销售收入 ÷ 总资产

- 权益乘数 = 等于总资产 ÷ 股东权益

具体应用:

通过分解,能找出影响企业 ROE 的关键因素。如果 ROE 下降,可能是销售净利率降低、资产周转率下降或权益乘数变化导致,帮助企业针对性改进。

总结

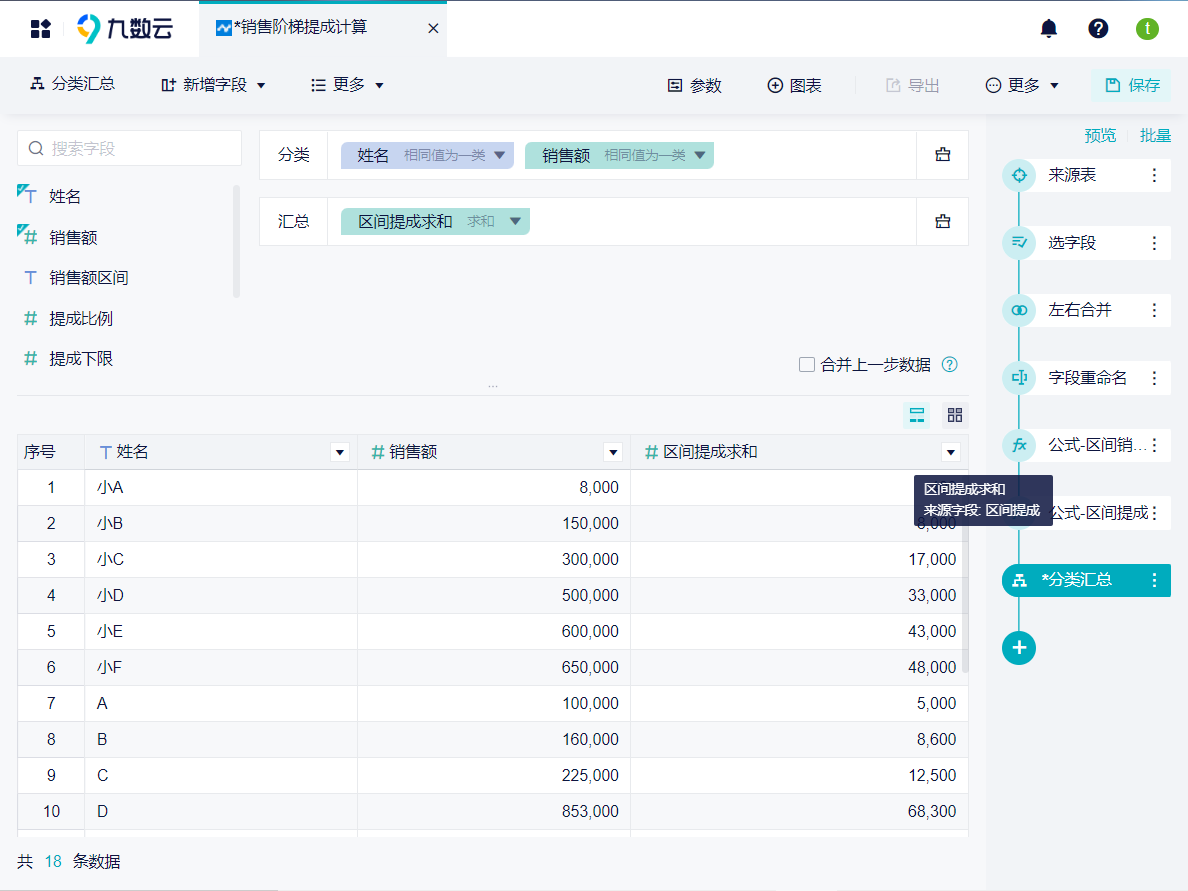

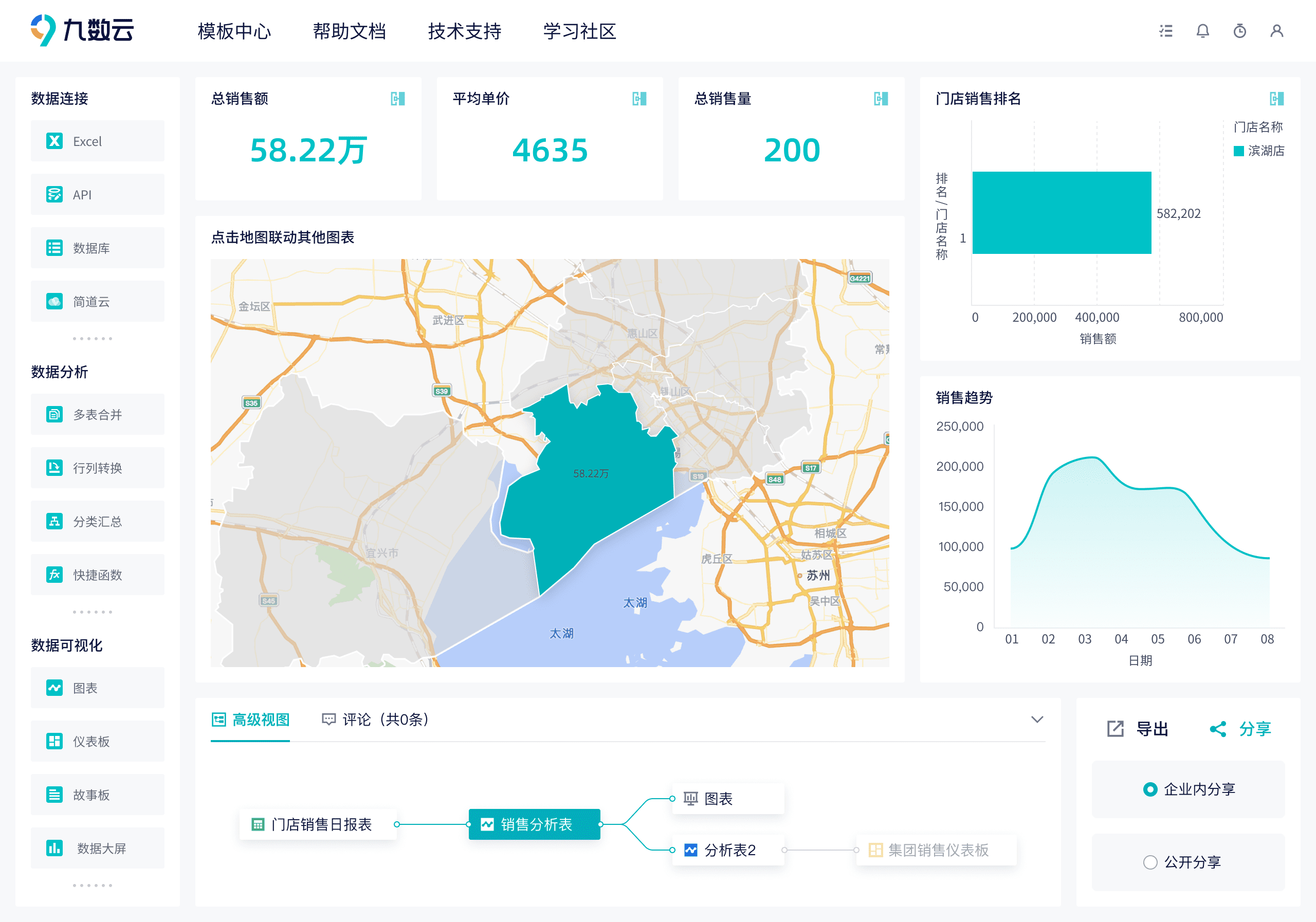

以上13种数据分析模型适用于不同场景,在实际应用中,可根据业务需求选择合适的模型,或将多种模型结合使用。九数云BI(www.jiushuyun.com)作为专业的数据分析工具可以助力各行各业、各职能岗位的数据分析,并提供海量模板一键复用。

热门产品推荐